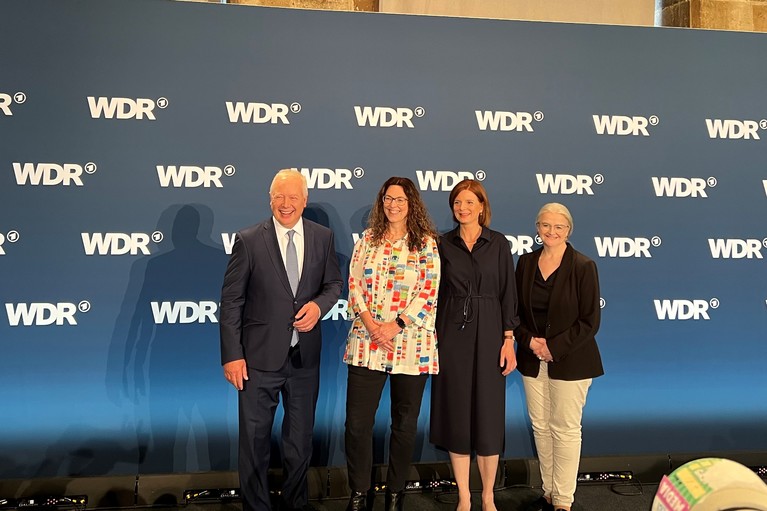

Köln (KNA) Es wurde halb fünf am Nachmittag, bis über der Festhalle Gürzenich in Köln der sprichwörtliche weiße Rauch aufstieg. Seit ein Uhr mittags hatte der WDR-Rundfunkrat getagt, um über die Nachfolge des scheidenden WDR-Intendanten Tom Buhrow zu entscheiden. Nach dreieinhalb Stunden stand fest: Das Rennen machte Katrin Vernau, bislang Verwaltungsdirektorin des Senders. Ab 1. Januar kommenden Jahres wird sie die Geschicke des WDR leiten - eine Richtungswahl. Als offen wie selten hatten Beobachter die Wahl im Vorhinein beschrieben. Vier Kandidaten standen zur Wahl, mindestens drei von ihnen wurden realistische Chancen auf den Sieg eingeräumt. Es habe einen regelrechten Wahlkampf gegeben, berichtete ein Mitglied des Rundfunkrats durchaus überrascht. Jeder der vier Auserwählten habe ihn vor der Wahl angerufen - genauso wie ungewöhnlich viele Medienvertreter, denn das Interesse an der Wahl bei der größten ARD-Anstalt war groß. Alle Kandidaten hatten, nachdem sie das offizielle Bewerbungsprozedere überstanden hatten und von der Findungskommission für geeignet befunden wurden, auch nochmal die Gelegenheit, den Rundfunkrat persönlich von sich zu überzeugen. Und das vor Publikum. Da wäre zunächst Jörg Schönenborn. Noch vor wenigen Jahren hätte es wohl wenig Zweifel gegeben, dass der 59-Jährige das Rennen macht. Seit Jahrzehnten beim WDR, profiliert vor und hinter der Kamera, mittlerweile auf dem prestigeträchtigen Posten des Programmdirektors angelangt. Seine Wahl erschien so logisch, dass die Sitzungsleiterin Corinna Blümel ihn im Eifer des Gefechts schon mit "Herr Buhrow" ansprach, was im gut gefüllten Zuschauerraum für beinahe ausgelassene Heiterkeit sorgte. Schönenborn legte seine Reformpläne für den WDR wohl am detailliertesten dar. Es brauche Kraft und Geld, um das Digitale und das Regionale zu stärken, um junge Zielgruppen zu erreichen, zu denen man den Kontakt verloren habe. Diese Kraft und dieses Geld soll mit Einsparungen an anderer Stelle zusammengekratzt werden, beim Spartensender One etwa, oder mittelfristig bei den dritten Programmen. Schönenborn rechnet über kurz oder lang mit einem bundesweiten Vollprogramm, das zu bestimmten Sendezeiten regionalisiert werden soll. Das bedeutet wohl auch massive Einschnitten bei den Dritten Programmen. Doch dieser Wandel müsse gelingen, denn weniger öffentlich-rechtlichen Rundfunk könne man sich in gesellschaftlich unruhigen Zeiten nicht leisten. Dafür müsse man sich aber schneller verändern, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen sei, so Schönenborn. Einer, der Veränderung, Wandel und jüngere Zielgruppen schon allein durch seine Person repräsentierte, war Schönenborns Herausforderer Helge Fuhst. Der 40-Jährige symbolisiert wie kein anderer die Hoffnung auf Neues. Er brachte wohl die wenigste Erfahrung aller Kandidaten mit - was er selbst in seiner Vorstellung launig kommentierte: "Sie werden denken: Erneuerung mit einem 40-Jährigen? Das denken die zwanzigjährigen TikToker auch, aber in eine andere Richtung. Ich will Brückenbauer zwischen den Generationen sein." Man merkte Fuhst an, wie dringend er diese Brücken bauen will. Seine Antworten auf die Fragen des Rundfunkrats begann er meist mit der Floskel: "Das Thema liegt mir sehr am Herzen." Oder: "Danke, dass Sie genau dieses Thema ansprechen." Aus dem "Tagesthemen"-Chef sprach durchaus sein persönlicher Ehrgeiz, aber auch seine ehrlichen Ambitionen für den Sender. Im Regionalen hoffte er auf ein Feuerwerk von Geschichten aus NRW, für den technologischen Wandel durch KI wollte er die Strukturen im WDR umbauen und die Kreativität und die Träume, die im WDR und bei seinen Beschäftigten schlummern, herauskitzeln. Konkrete Leitplanken, wie der ganze Spaß in Zeiten stagnierender Beiträge bezahlt werden soll, waren Fuhst eher nicht zu entlocken. Über das Gestalten von Effizienzen und die stärkere Kooperation mit anderen ARD-Anstalten wagte er sich - ganz anders als Schönenborn - nicht hinaus. Dem dritten im Bunde, Elmar Theveßen, waren vor der Wahl allenfalls Außenseiterchancen eingeräumt worden, obwohl er sich beim ZDF schon seine Sporen als Führungskraft verdient hat, aktuell als Leiter des ZDF-Studios in Washington. Die Zeit in den USA, wo Theveßen unter anderem live beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 dabei war, hat beim 57-Jährigen sichtlich Spuren hinterlassen. In seiner Vorstellungsrede zeichnete er ein düsteres Bild vom Zustand der Demokratie und auch der Medienlandschaft in den Vereinigten Staaten - und warnte vor ähnlichen Entwicklungen in Deutschland. Deutlicher als seine Mitbewerber suchte Theveßen, sich vom restlichen Feld abzusetzen. Um in diesen herausfordernden Zeiten Intendant zu werden, müsse man Erfahrungen mit Umstrukturierungsprozessen haben - ein deutlicher Seitenhieb in Richtung Fuhst. Man müsse aber auch einen langen Atem mitbringen, weil Reformen sich nicht mit einem Fingerschnippen umsetzen lassen, und deshalb für mehr als ein Amtszeit zur Verfügung stehen. Das war an Schönenborn gerichtet, der mit seinen knapp 60 Jahren nur eine Amtszeit über sechs Jahre vor seine Rente quetschen könnte. Ein kämpferischer Auftritt von Theveßen, der ihm aber wenig half, als der Rundfunkrat ihn anschließend mit Detailfragen zum WDR grillte und er mehr als einmal einräumen musste, dass er sich für deren Beantwortung zunächst genauer einarbeiten müsste. Das kann von der vierten und letzten Bewerberin, Katrin Vernau, nicht behauptet werden. Die erfahrene Krisenmanagerin versuchte sich in ihrer Rede an einem Spagat zwischen Pathos und Praxis, wobei sie doch nach der Beschwörung des Mutes, den die Zukunft ihr und allen anderen Beteiligten abverlangen werde, schnell wieder die Flucht ins Handfeste antrat. Das passt auch viel besser zur 51-Jährigen, die von sich selbst sagt, dass sie keine Selbstdarstellerin sei. Doch Vernau hat spätestens beim RBB unter Beweis gestellt, dass sie Krisen überwinden und gleichzeitig Menschen mitnehmen kann. Ihre Vorstellung ließ bei den Mitgliedern des Rundfunkrats offenbar wenig Fragen offen. Als einzige Kandidaten unterschritt sie die zwanzig Minuten Zeitvorgabe bei der Fragerunde deutlich. Vielleicht hatten die Mitglieder des Gremiums aber nach drei Stunden auch so langsam Hummeln im Hintern. Schon nach dem Bericht des Intendanten, einem der vorausgegangenen Tagesordnungspunkte, die ob des großen Ereignisses von allen Beteiligten an diesem Donnerstag extra kurz gehalten wurden, wollte niemand Tom Buhrow eine Frage stellen. Nun konnten die Mitglieder endlich zur Wahl schreiten. Und die verlief dann im ersten Wahlgang genauso spannend wie erwartet. Etwas abgeschlagen landete Elmar Theveßen mit sieben der insgesamt 55 Stimmen auf dem letzten Platz. Auf Platz drei, und das war dann doch ein dicke Überraschung, Jörg Schönenborn mit 15 Stimmen. Knapp davor Helge Fuhst mit 16 und Katrin Vernau mit 17 Stimmen, die es damit in die Stichwahl schafften. Hier fiel das Ergebnis dann aber deutlich aus: Fuhst konnte im Vergleich zum ersten Wahlgang nur eine einzige Stimme dazugewinnen und musste sich mit 18 Stimmen klar geschlagen geben. Vernau vereinte nun 36 Stimmen auf sich - und nahm die Wahl "sehr gerne" an. Sie sei "ein bisschen überwältigt", gestand sie bei der anschließenden Pressekonferenz. Es sei ihr "erster Wahlkampf" gewesen, und auch wenn sie für den Prozess und die Vorbereitungsarbeit von Rundfunkrat und Findungskommission nur Lob übrig hatte, habe er sie auch gefordert. Das war Vernau anzumerken, die nun nicht mehr viel mehr zu sagen wusste, als schon bei ihrer Bewerbungsrede. Dafür sprang Tom Buhrow seiner Nachfolgerin etwas onkelig zur Seite und lobte sie über den grünen Klee. Buhrow sprach dann auch den kleinen Elefanten im Raum an: Vernaus fehlende journalistische Erfahrung. Die neue Intendantin ist eine Frau der Finanzen und der Verwaltung. Beim RBB hat sie sich als Krisenmanagerin profiliert, hat als Uni-Kanzlerin und Unternehmensberaterin gearbeitet, bevor Buhrow sie 2014 als Verwaltungsdirektorin an Bord holte. Doch das sei kein Nachteil, so der Intendant: "Egal, ob man vorher in der Verwaltung oder im Journalismus gearbeitet hat: Man muss diese Komfortzone verlassen und Gesamtverantwortung übernehmen." Vernau bringe dafür charakterlich alles mit. Sechs Jahre hat Vernau nun Zeit, ihren "Mut zur Veränderung" unter Beweis zu stellen. Zumindest der Rundfunkrat hat ihr mit dem eindeutigen Wahlergebnis das Vertrauen ausgesprochen. Vertrauen in eine Frau, die nicht zu scheuen scheint, worauf es bei der Reform des WDR, der ARD und des gesamten öffentlich-rechtlichen Systems ankommen wird: das Handfeste.