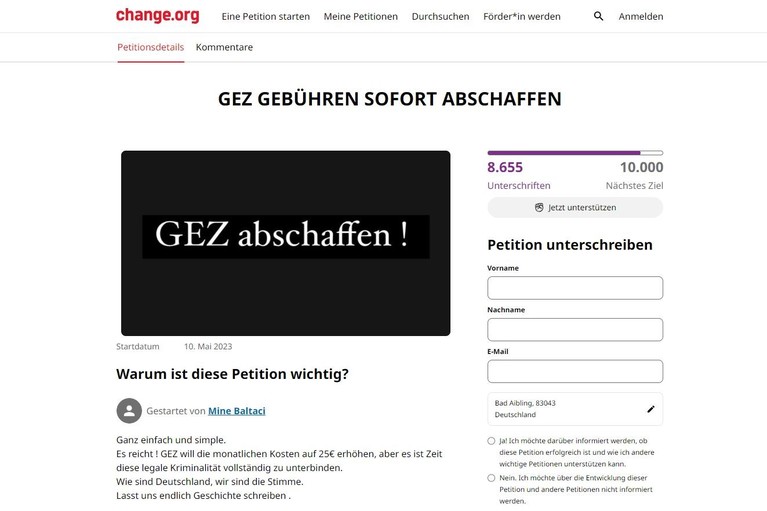

Berlin (KNA) Manchmal findet man sie noch, am Rande von Demonstrationen oder anderen Protestaktionen: die Unterschriftenliste. Ein traditionelles Mittel, Bürgerbegehren an Verantwortliche in Politik und Verwaltung oder andere Adressaten heranzutragen. Die Papierform ist nicht ausgestorben, aber im Internet-Zeitalter gibt es andere Mittel: die digitalen Petitionsplattformen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Durch die Online-Nutzung lassen sich in kurzer Zeit weitaus mehr Menschen mit ähnlichen Anliegen erreichen, auf regionaler wie auf überregionaler oder sogar internationaler Ebene. Das Engagement ist nicht mehr auf einzelne Personen oder kleine Interessensgruppen verteilt, sondern kann gebündelt und, einmal erfasst, zielgerichtet an - vermeintlich oder tatsächlich - zuständige Personen weitergeleitet werden. Die Online-Petition erlaubt zudem die wechselseitige Kommunikation. Petitionen können kommentiert werden. Die Teilnehmenden werden, so sie dies wünschen, per Rundbrief - Neudeutsch: Newsletter - auf dem Laufenden gehalten. Die Urheber der Petition können diese jederzeit ergänzen oder aktualisieren. In diesem Sinne tätig sind unter anderem und mit unterschiedlichen Verfahrensweisen Avaaz, Deutsche Umwelthilfe e. V., OpenPetition.de, WeAct, WeMove Europe sowie Change.org. Change.org beispielsweise hat sich zum Ziel gesetzt, "lebensverändernde und nachhaltige Erfolge" zu erzielen. Laut Statuten ist den Nutzerinnen und Nutzern dabei nicht alles erlaubt. Die Richtlinien besagen unter Paragraf 5b: "Wir definieren 'unangemessen' als ungebetene, irrelevante oder exzessive Veröffentlichung von Inhalten, oft zu störenden Zwecken. Diese Inhalte können leichtfertige oder falsche Behauptungen, absichtliche Versuche, Konflikte zu provozieren oder zu schüren und/oder Trolling-Verhalten enthalten. Wir werden schikanöse Inhalte entfernen. In schweren Fällen können wiederholte Verstöße zu Verwarnungen, vorübergehender Aussetzung oder dauerhafter Deaktivierung von Benutzerkonten führen." In der Praxis allerdings entsteht ein anderer Eindruck. Am 28. April 2023 verbreitete ein Petent namens Kevin Eßer: "Es ist bekannt geworden, dass Robert Habeck durch Vorteilsnahme im Amt und Vetternwirtschaft aufgefallen ist. (...) Die Tatsache, dass Robert Habeck seine Machtposition ausgenutzt hat, um sich und seinen Angehörigen Vorteile zu verschaffen, ist unvereinbar mit dem Amt eines Politikers." Mit dieser Begründung fordert Eßer den Rücktritt des Bundesministers für Wirtschaft und Klimaschutz. Eßer legt nicht offen, woher er seine Angaben, für die es keinerlei Anhaltspunkte gibt, bezogen haben will. Eine gleichlautende Petition veröffentlichte auch OpenPetition.de. Dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, dem Robert Habeck vorsteht, war die fragwürdige Petition Kevin Eßers zur Person Habecks nicht bekannt. Change.org wurde über diese irreführenden Behauptungen unterrichtet und antwortete mit einem Standardschreiben, in dem es heißt: "Wir verstehen, dass Sie der Meinung sind, dass diese Petition falsche Informationen enthält, obwohl wir im Allgemeinen nicht in der Lage sind, zu beurteilen, was wahr und unwahr ist." Das unterzeichnende "Change.org Unterstützen Team" [sic!] rät zu einer Gegenpetition, alternativ zur Zusendung eines Artikels, "der beweist, dass der Inhalt dieser Petition falsch ist, den wir an den Petitionsstarter weiterleiten können, wenn Sie damit einverstanden sind." Change.org überlässt korrigierende Maßnahmen also allein den Nutzerinnen und Nutzern oder den Petitionsstartern und entzieht sich so der Verantwortung für die von ihr verbreiteten Inhalte, obwohl es in den Richtlinien ausdrücklich heißt: "Wir werden schikanöse Inhalte entfernen." Robert Habeck wurde für diesen Beitrag stellvertretend für andere Personen des öffentlichen Lebens und frei von politischen Absichten als Beispiel gewählt. Denn: Laut einer Untersuchung von Avaaz sind Politiker der Grünen, dort in besonderem Maße Annalena Baerbock, ebenso wie Mandatsträger der CDU und der SPD von Desinformationskampagnen betroffen. Der Intention nach wurden Petitionsplattformen geschaffen, um möglichst viele Stimmen Gleichgesinnter zu einem Anliegen zu vereinen. So weit als Prinzip durchaus sinnvoll. Aber manche Aktivistinnen und Aktivisten gehen anders vor. Zwischen Januar und Mai 2023 lassen sich dreizehn Petitionen ausmachen, die gegen den Rundfunkbeitrag gerichtet sind, in den zugehörigen Texten meist falsch als "GEZ" bezeichnet. Die Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (GEZ) wurde bereits 2012 abgeschafft. Auffällig sind auch die inhaltlichen Übereinstimmungen. Gleich vier zwischen März und Mai 2023 gestartete Petitionen geben an, die Rundfunkanstalten würden den Rundfunkbeitrag auf 25 Euro anheben. Dabei sind diese dazu gar nicht befähigt. Die Höhe des Beitrags wird von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) ermittelt. Diese hat aktuell eine Erhöhung auf 18,94 Euro pro Monat ab 2025 empfohlen. Der Phantombetrag von 25 Euro ging auf eine Meldung des zum Axel-Springer-Konzern gehörenden Wirtschaftsportals "Business Insider" vom 26. März 2023 zurück, der sich auf "geheime ARD-Akten" berufen hatte. Seitens der ARD wurde diesen Angaben mit Nachdruck widersprochen. Andere Medien wie der "Stern" stuften die Meldung als "Gerücht" ein. Hier wäre also mindestens das Ausschlusskriterium "leichtfertige oder falsche Behauptungen" erfüllt. Wiederum wurde Change.org informiert, wieder gab es in jedem einzelnen Fall das zitierte Standardschreiben als Antwort. Überwiegend haben die Petitionen auf Change.org seriösen Charakter, manche gelten sehr speziellen Partikularinteressen ("Stoppt die Verkürzung von 'Sturm der Liebe'!", "Rettung der Italianistik an der Humboldt-Universität Berlin"). Die Plattform erlaubt aber auch eine Fülle der gemäß den Nutzungsbedingungen eigentlich unzulässigen "irrelevanten" Petitionen. Viele dieser Beiträge haben eher amüsanten, teils satirischen Charakter. Ein Matthias Mester suchte 2021 Mitstreiter gegen die Musik von Mark Forster und forderte ein "Gesetz der Bundesregierung zum Erlass eines Sondersenders zur Ausstrahlung der Lieder und Werke Mark Fosters"; jegliche andere Sender könnten so "von seiner Musik entbunden werden". Und 69.512 Votierende sprachen sich dafür aus, den Hit "Major Tom" von Peter Schilling zur neuen Torhymne der deutschen Nationalmannschaft zu machen. Bei Anliegen wie diesen ist wohl ein leises Lächeln erlaubt. Doch leider gewährt Change.org auch Raum für populistische Parolen wie die folgenden: "Aufnahmestopp für männliche Asylwerber und Rückführung ausländischer Straftäter!". - "I... ist ein sehr gefährlicher Ausländer, welcher gemeingedährlich [sic!] für die DEUTSCHE Bevölkerung ist." - "Nirgendwo mehr können sich Frauen und Männer, Alte und Kinder sicher fühlen. Es ist immer, überall und jederzeit mit einem Angriff auf die eigene Gesundheit oder das eigene Leben zu rechnen." - nur einige Beispiele, die zu der Überlegung führen, ob nicht auch Change.org eine Kontrollinstanz einführen sollte. Als Petitionsplattform unterliegt Change.org, so teilt auf Anfrage die zuständige Bundesnetzagentur in Bonn mit, dem europaweit gültigen "Digital Services Act" (DSA), im deutschen Sprachraum "Gesetz über digitale Dienste". Dieses Gesetz verpflichte unter anderem, "ein Melde- und Abhilfeverfahren einzurichten, mit dem Personen oder Einrichtungen Anbietern rechtswidrige Inhalte auf der Plattform melden können", so die Bundesnetzagentur. Der jeweilige Anbieter müsse auf Meldungen schnell reagieren und "gegen illegale Inhalte vorgehen sowie der meldenden Person oder Einrichtung und dem User, der den Inhalt eingestellt hat, die Entscheidung zu gemeldeten Inhalten mitteilen." Die Durchsetzung dieser Vorschriften obliegt demnach nicht den Behörden, sondern den Plattformen selbst. Wenn diese nicht auf Meldungen reagieren beziehungsweise den rechtswidrigen Inhalt nicht löschen, "können sich User an das interne Beschwerdemanagementsystem der Plattform wenden", heißt es weiter. Zudem bestünde "die Möglichkeit einer außergerichtlichen Streitbeilegung bei einer zertifizierten Streitbeilegungsstelle." Erst wenn all diese langwierigen Schritte fruchtlos bleiben, kann die Beschwerde über die Webseite www.dsc.bund.de an den Digital Service Coordinator (DSC) des Bundes weitergeleitet werden. Doch auch dieser DSC legt nicht selbst fest, was rechtswidrig ist. Vielmehr sind "rechtswidrige Inhalte" gemäß DSA "alle Informationen, Produkte und Dienstleistungen, die nicht im Einklang mit dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats stehen." Beschwerdeführende müssten demnach erst einmal klären oder klären lassen, ob ein rechtswidriger Inhalt vorliegt. Womit aber keine behördliche Maßnahme ausgelöst ist, denn der Digital Service Coordinator hat nicht die Möglichkeit, die Beseitigung rechtswidriger Inhalte zu veranlassen. Eindeutig strafbare Inhalte können selbstredend bei der Polizei angezeigt werden. Aber das galt auch schon vor Inkrafttreten der neuen Gesetzesregelungen. Das "interne Beschwerdemanagementsystem" von Change.org funktioniert, so das Ergebnis mehrerer Versuche, nicht im Sinne des Digital Services Act. Bitten um Korrektur oder einen berichtigenden Kommentar blieben folgenlos. Von einer "schnellen Reaktion" im Sinne des Gesetzestextes kann nicht die Rede sein. Das bedeutet in der Praxis, dass Bürgerinnen und Bürger, die Falschaussagen berichtigt oder Beleidigungen entfernt sehen möchten, ziemlich viel Zeit und Geduld aufbringen müssen. Die Plattform Avaaz weist zwar initiativ auf Fehler hin und macht Berichtigungen öffentlich, berücksichtigt aber nur Irrtümer aus selbst verantworteten Mitteilungen. Für Petitionen gilt auch bei Avaaz, dass man keine Gewähr für die Inhalte übernimmt. Eine Lösung könnte darin bestehen, digitale Dienstleister zur Schaffung eigener Kontrollorgane zu verpflichten, die eingehende Petitionsvorhaben auf deren Rechtmäßigkeit im Sinne des Digital Service Act wie auch des Strafgesetzbuches und auf Einhaltung der jeweiligen Unternehmensrichtlinien hin überprüfen. Bei WeAct, der Petitionsplattform der Nichtregierungsorganisation Campact e. V., wurde dieses Verfahren bereits umgesetzt: "Wir sichten jeden Tag, welche Petitionen neu gestartet wurden. Petitionen mit rassistischen, gewalttätigen, sexistischen, diskriminierenden oder anstößigen Inhalten werden von uns nicht zugelassen." Die Machbarkeit also wäre bereits bewiesen.