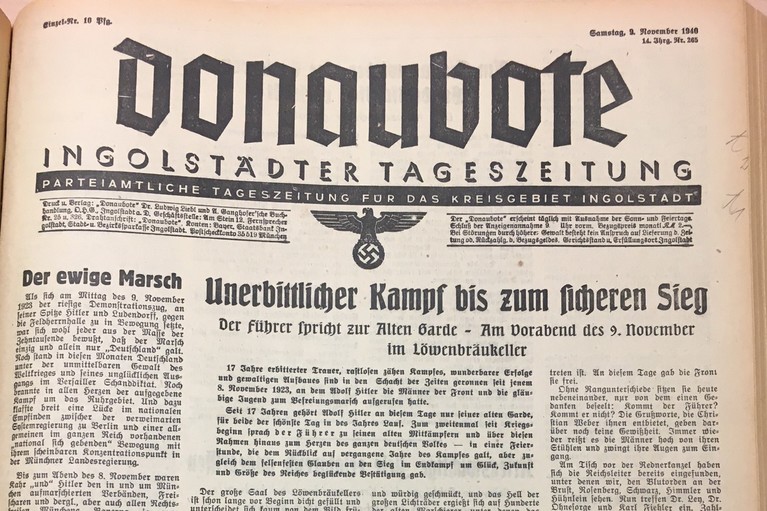

Ingolstadt/München (KNA) Am Nikolaustag 2024 reichten drei Fraktionen und zwei Gruppen im Ingolstädter Stadtrat einen Antrag auf umgehende Aberkennung der Ehrenbürgerschaft von Wilhelm Reissmüller ein. "Sobald neue Erkenntnisse zu einer NS-Belastung von ehemals als Ehrenbürger ausgezeichneten Personen vorliegen, müssen zeitnah politische Konsequenzen erfolgen", heißt es in der gemeinsamen Begründung von SPD, Grünen, Unabhängiger Wählergemeinschaft (UWG), ÖDP und Linken. Neben der Aberkennung der Ehrenbürgerwürde müsse auch Reissmüllers Stiftung zur Förderung der Städtepartnerschaft mit Ingolstadts Partnerstadt Carrara in Italien umbenannt werden. Auch andere kulturelle und karitative Einrichtungen müsse die Stadt bei der notwendig werdenden Umbenennung unterstützen: Nach Reissmüller ist beispielsweise ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung benannt. Auf das Gutachten des Institutes für Zeitgeschichte (IfZ) zu "Ingolstadt im Nationalsozialismus" zu warten, wie es der Pressesprecher der Stadt, Michael Klarner, kurz zuvor bekräftigt hatte, dauere zu lange. Die Forschungsarbeiten dazu sollen 2025 beginnen und ein Ergebnis voraussichtlich 2028 vorliegen. Reissmüller war über Jahrzehnte die einflussreichste Person in Ingolstadt. Seine Vita betrifft nicht nur Ingolstadt - sondern ist ein exemplarischer Fall. Die Menschen nannten ihn den "lieben Gott", so allmächtig erschien er ihnen. Eine Studie der Universität München über sein Zeitungsmonopol beschrieb ihn in den 70er Jahren als "graue Eminenz" und betonte, er lenke die Geschicke der Stadt in Politik, Kultur, Kirche und Gesellschaft. Oberbürgermeister und Stadträte kuschten vor ihm. Bei Bürgermeisterwahlen setze er seine Zeitung als politisches Instrument ein, um seinen Favoriten zum Sieg zu verhelfen. Er selbst wurde mehrfach mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, außerdem mit dem Bayerischen Verdienstorden. Als Reissmüller im Dezember 1976 kurz nach seinem 65. Geburtstag zum Ehrenbürger ernannt wurde, erfuhren die Leser des "Donaukuriers" damals nicht, dass immerhin 14 Stadträte dagegen gestimmt hatten. Diese hegten schon damals Zweifel an seinem angeblichen Widerstand im Nationalsozialismus. Bei der Feier sagte Oberbürgermeister Peter Schnell (CSU): "Sie haben Gegner, wie es so selbstverständlich ist in einer Demokratie." Doch jahrzehntelang verschwieg seine Zeitung die Kritik an ihm oder tat sie pauschal als das Werk von politischen Randgruppen ab, deren Kritik eigentlich der NS-Nähe seines Schwiegervaters Ludwig Liebl gegolten habe, wie es der ehemalige "Donaukurier"-Chefredakteur Friedrich Kraft 2005 in einer Jubiläumsbeilage zu 60 Jahre "Donaukurier" formulierte. Sanitätsrat Liebl hatte die lokale NSDAP-Gruppe, die NS-Zeitung "Donaubote" und den reichsweiten NS-Ärztebund gegründet. Reissmüllers eigene Beteiligung an der Gleichschaltung der NS-Presse wurde klein geredet und als Akt des Widerstands gegen die Nazis dargestellt. 1937 war er in die Verlagsleitung des "Donauboten" eingetreten. Er habe während der NS-Diktatur dafür gesorgt, dass die Zeitung im Privatbesitz geblieben und nicht dem NS-Pressetrust um den Münchner Eher-Verlag zugeschlagen worden sei. Dass der "Donaubote" schon von 1927 an gegen Juden hetzte und die Propaganda der Nazis verbreitete, wurde verschwiegen. Reissmüller argumentierte nach dem Krieg in Entnazifizierungs- und Gerichtsverfahren, er habe auf die Inhalte des Blattes aufgrund des Schriftleitergesetzes keinen Einfluss gehabt. Reissmüllers NS-Vergangenheit war von Kritikern jahrzehntelang immer wieder thematisiert worden. Dennoch blieb er in Ingolstadt ein Ehrenmann. Erst jetzt setzt aufgrund der Enthüllungen ein Umdenken ein. Seine Position als Verlagsleiter des NS-"Donauboten" war bekannt. Seine Mitgliedschaft in der NSDAP bestritt er in mehreren Gerichtsverfahren und behauptete, er sei lediglich Anwärter gewesen. Doch seine Behauptungen vom Widerstand gegen das Regime offenbaren sich durch Reissmüllers eigenen Schriften als Lüge. Seine jetzt vom Autor dieser Zeilen entdeckte Promotionsakte der Universität München zeigt in mehreren von Reissmüller selbst verfassten Lebensläufen: Wilhelm Reissmüller trat schon 1933 als 22-jähriger Student in München dem NS-Studentenbund, der SA und sowie der SS bei. Beim Studentenbund leitete er das Amt für Presse und Propaganda und war Chefredakteur der NS-Studentenzeitung. Als Verlagsleiter des "Donauboten" setzte er den Kurs nahtlos fort und sorgte für die Gleichschaltung der Presse in Ingolstadt, die früher den Nazis kritisch gegenüberstehende katholisch-konservative "Ingolstädter Zeitung" ging 1936 im "Donauboten" auf, ab 1939 wurde Reissmüller im Verlag gleichberechtigter Gesellschafter neben Schwiegervater Liebl. Ab 1949 schaffte er einen fast nahtlosen Übergang als Verleger, Herausgeber und Chefredakteur des "Donaukuriers", den die US-Militärbehörden im Dezember 1945 gegründet haben. Als Reissmüller im Dezember 1976 wenige Tage vor Verleihung der Ehrenbürgerwürde im Rathaus 65 Jahre alt geworden war, hatte die Deutsche Presse-Agentur - vermutlich von ihm autorisiert - geschrieben, Reissmüller sei "wesentlich mitbeteiligt" am Widerstand des 20. Juli 1944. Er habe untertauchen müssen; seine Familie habe unter Gestapo-Aufsicht gestanden. Ab den 1970er Jahren behauptete Reissmüller zudem, er sei nie Mitglied der NSDAP gewesen. Das führte zu einer Anzeige wegen Falschaussage, denn laut seines Meldebogens im 1946 abgeschlossenen Entnazifizierungsverfahren war er nach eigener Aussage Mitglied der NSDAP mit der Nummer 5030 227. Reissmüller bekämpfte diesen Vorwurf in mehreren Verfahren heftig, wie Gerichtsakten zeigen: Er habe den Meldebogen nicht eigenhändig unterschrieben - obwohl da seine Unterschrift stand. Er sei nur Anwärter, aber nie Mitglied gewesen. Sein ahnungsloser und überforderter Anwalt Willy Huss habe ihm die Mitgliedschaft fälschlicherweise eingeredet, behauptete Reissmüller. Er selbst hätte sich erst später mit dem Parteienrecht beschäftigt und erst so erfahren, dass er nie formal Mitglied der NSDAP gewesen sei. Und die Mitgliedsbeiträge von 8,30 Reichsmark monatlich, die von 1937 bis 1945 bezahlt wurden? Die habe nicht er, sondern sein Büro bezahlt - als mache das einen Unterschied. Über seine Kommilitonin Elin hatte er deren Vater Ludwig Liebl, den Gründer der NSDAP-Ortsgruppe in Ingolstadt, kennengelernt. Liebl gründete 1927 in Abstimmung mit Hitler die wohl erste regionale NS-Lokalzeitung in Privatbesitz - eben den "Donauboten". Auch dass seine eigene Zeitung ihn mehrfach als "Pg." - also Parteigenossen - bezeichnete, konnte er nicht schlüssig erklären. Aber Reissmüller konnte sich darauf verlassen, dass seine rote Mitgliedskarte nie entdeckt wurde. Im Bundesarchiv fehlen 20 Prozent der Unterlagen. Reissmüller behauptete, er habe die Karte zu NS-Zeiten bewusst nicht abgeholt - als Akt des Widerstands gegen den Versuch seines Schwiegervaters, ihn gegen seinen eigenen Willen zum Parteimitglied zu machen . Seine Studienkarte und seine Promotionsakte "UAM, O-Npr 1936/37 Reissmüller, Wilhelm" erzählen eine andere Geschichte: Zu Beginn seines Studiums in München trat er nicht nur der völkischen Deutschen Studentenschaft und dem Corps Germania bei, die den Nationalsozialisten nahe standen. Im Mai 1933 wurde er auch Mitglied im NS-Studentenbund, außerdem bereits im April der paramilitärischen Sturmabteilung (SA) und im Oktober auch der Schutzstaffel (SS). Er nahm an Appellen der SA teil und ritt mit der Reiter-SS. Im Entnazifizierungsverfahren leugnete er diese Mitgliedschaften. Im Wintersemester 1934/35 war Reissmüller an der Neugründung der NS-"Münchner Studentenzeitung" beteiligt. Hier fungierte er als Hauptschriftleiter (Chefredakteur) und überführte sie in das Zentralorgan des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes (NSDStB). Er war Hauptamtsleiter für Presse und Propaganda der NS-Hochschulgruppe und zugleich Pressereferent des NSDStB. Mehrmals nahm er ab 1933 an Schulungslagern der SA und des NS-Studentenbundes teil. Trotz des politischen Engagements hatte Reissmüller beim Studium ein Problem: Ihm fehlte das große Latinum für den Abschluss. Er bat um eine Sondergenehmigung, doch die Universität lehnte ab. Nun führte Reissmüller sein Engagement für den Nationalsozialismus ins Feld. Aufgrund seiner politischen Arbeit beim "Donauboten" in Ingolstadt könne er zeitbedingt das Latinum nicht absolvieren und den Nachweis erbringen. In Ingolstadt sei er auch außerordentlicher Schriftleiter des Blattes. Was klar im Widerspruch zu seiner späteren Darstellung steht, nie für Inhalte des "Donauboten" verantwortlich gewesen zu sein. Schließlich erließ ihm der Promotionsausschuss das große Latinum und promovierte ihn mit dem kleinen Latinum zum Doktor der Philosophie. Seine Arbeit "Das Plakat" wurde im Verlag des Donauboten gedruckt. Ab 1939 war Reissmüller als Offizier im Krieg, blieb jedoch in Ingolstadt offiziell Verlagsleiter - bis 1945. Die Geschäfte führte seine Frau. Das Entnazifizierungsverfahren endete 1946 dank eines Persilscheins von seinem Offizierskameraden, dem Diplomaten Hans von Herwarth, mit der Einstufung als "entlastet". Herwarth war ein entfernter Verwandter von Claus Schenk Graf von Stauffenberg und bestätigte Reissmüller, er sei in die Verschwörung des 20. Juli 1944 eingebunden gewesen. Zweifel an Herwarths großzügiger Vergabe von Persilscheinen kamen erst später auf. Als die "Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944" in den 70er Jahren Reissmüller zu dessen angeblicher Beteiligung befragte, verwies dieser wieder auf Herwarths Persilschein. Außerdem habe er die Zugangsstraße zu seinem Verlag nach Stauffenberg benennen lassen. Doch weder die Geschäftsstelle der Stiftung noch der Gedenkstätte 20. Juli 1944 können Angaben zu Reissmüllers Beziehung zum Widerstand machen. Dem (inzwischen verstorbenen) Stauffenberg-Biograf und Historiker Peter Hoffmann war der Ingolstädter Verleger ebenso unbekannt wie der Journalistin und Historikerin Ruth Hoffmann, die 2024 das Buch "Das deutsche Alibi" veröffentlichte. In der Netzwerk-Analyse von Linda Keyserlingk-Rehbein zu den NS-Ermittlungen kommt er nicht vor. Aus Sicht des NS-Regimes habe Reissmüller daher nicht zu den Beteiligten gezählt, sagt sie. All das schließt eine Beteiligung Reissmüllers am Widerstand des 20. Juli nicht aus, aber es nährt Zweifel. Klarer sieht man heute bezüglich seiner NSDAP-Mitgliedschaft. Reissmüller ging bis vor das Bundesverfassungsgericht, das ihn jedoch abwies. Das Landgericht München hatte 1985 geurteilt, ob er Mitglied der NSDAP gewesen sei, lasse sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Jedenfalls sei er Anwärter gewesen und es gäbe so viele Indizien, dass er sich die Berichterstattung und den Vorwurf der Mitgliedschaft gefallen lassen müsse. Ein Jahr später bestätigte das Oberlandesgericht München dieses Urteil. Für den Historiker Armin Nolzen von der Ruhr-Universität Bochum, einem Fachmann für die NSDAP, ist der Fall heute eindeutig: Nach dem Aufnahmestopp habe die NSDAP die Anwärterschaft eingeführt, um unliebsame Personen fern zu halten. Der Antrag 1937 sei ein Kooptionsverfahren gewesen, also habe Reissmüllers Schwiegervater Liebl, ein "Alter Kämpfer", der schon ab 1925 NSDAP-Mitglied war, vermutlich tatsächlich mitgewirkt. Doch Reissmüller habe seinen Antrag eigenhändig unterschreiben müssen. Sonst wäre er nicht Anwärter geworden. Da er bis 1945 Beiträge zahlte, sei die Mitgliedschaft belegt. Ein 1.888 Seiten langes Werk des langjährigen Ingolstädter Pressesprechers und Lokalhistorikers Gerd Treffer zu "Ingolstadt im Nationalsozialismus" kam dagegen noch 2023 zu dem Ergebnis, eine NS-Nähe von Reissmüller müsse nicht geprüft werden, weil er an der Verschwörung des 20. Juli 1944 beteiligt gewesen sei. Er habe dem Offizierskameraden und Mitverschwörer Hans von Herwarth das Leben gerettet, indem er unter Todesgefahr eine Nachricht von Stauffenberg an Herwarth vernichtet habe, schrieb Treffer im dem Buch. Angesichts dieser Heldentat bedürfe es keiner Untersuchung seiner angeblichen Verstrickungen. Doch auch hier bleiben Fragezeichen: In seinen Lebenserinnerungen und in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk aus dem Jahr 1987, das auf Youtube einsehbar ist, spricht Herwarth davon, dass er selbst diese Notiz vernichtet habe. Reissmüller habe ihm lediglich einen Kognak gereicht, weil er, Herwarth, so erschrocken gewesen sei. Stadträte der SPD, der Grünen, der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UGW) sowie der ÖDP und der Linken wollen nun zeitnah reagieren und Reissmüller die Ingolstädter Ehrenbürgerschaft wieder aberkennen. CSU und Freie Wähler, die über eine knappe Mehrheit der Stimmen im Ingolstädter Stadtrat verfügen, halten dagegen bislang am Plan fest, erst nach Vorliegen des IfZ-Gutachtens 2028 zu entscheiden. In Ingolstadt ist derzeit Wahlkampf. Im Februar wird die Nachfolge von Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) entschieden, der im März 2025 als Referent für Wirtschaft und Arbeit in die Landeshauptstadt München wechselt. Wilhelm Reissmüller dürfte also auch mehr als 20 Jahre nach seinem Tod in Ingolstadt politisch weiter eine wichtige Rolle spielen.