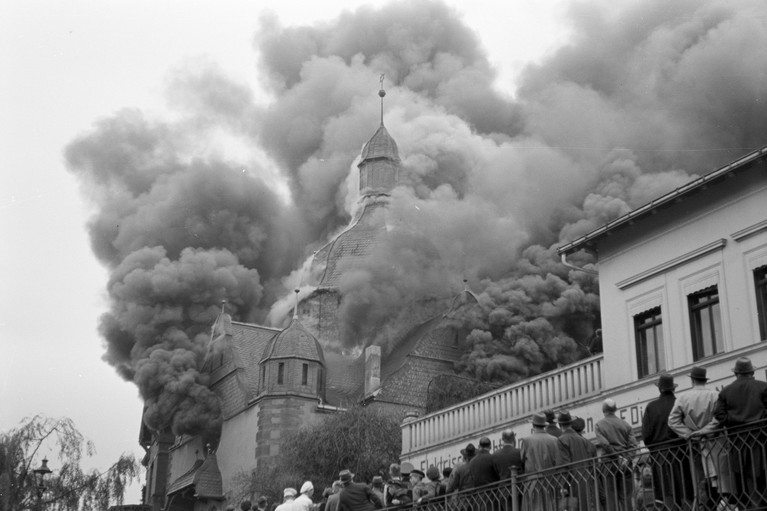

Straßburg (KNA) Was in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 geschah, wird immer noch oft und gerne als "Reichskristallnacht" bezeichnet - weil Nazi-Einheiten überall im damaligen Deutschen Reich Synagogen anzündeten, hunderttausende Schaufenster einschlugen, Wohnungen aufbrachen, Menschen zusammenschlugen. Plünderungen und Übergriffe, Repression und Verfolgung: Allgegenwärtig war der Terror gegen die jüdische Bevölkerung. Am 10. November ließ Propagandaminister Josephs Goebbels in den gleichgeschalteten Medien quasi im Befehlston, verkünden: "Keine Aktionen mehr". Vorher hatte er in sein Tagebuch jubiliert: "Bravo, Bravo". Da hatte der Antisemitismus längst seine obsessive Systematik entfaltet: Was bis dahin gesellschaftliches Klima war, wurde nun gesellschaftliche Realität: Die Deutschen, in ihrer übergroßen Mehrheit längst zu Nazi-Deutschen mutiert, wollten sich der Juden entledigen. Erst durch Diskriminierung, dann durch Vertreibung, schließlich durch Vernichtung. Die zweiteilige Dokumentation macht schon im Titel klar, was der 9. November 1938 tatsächlich war: keine "Reichskristallnacht", sondern "Die Nacht der Schande - Novemberpogrome 1938". Marie-Pierre Camus und Guillaume Vincent setzen in der französischen Produktion nicht am 9. November an, sondern früher, um zu zeigen, wie das NS-Regime die "Volksgemeinschaft" gegen die Juden aufhetzte. Nur zum Beispiel: "Kauft nicht bei Juden" stand auf den Schildern, mit denen SA-Leute vor jüdischen Geschäften aggressiv zum Boykott aufriefen. Die Dokumentation nimmt sich Zeit: In zwei Mal 58 Minuten wird vielschichtig, mit seltenen wie bekannten Archivaufnahmen und Zeitzeugenberichten - mündlich wie schriftlich - dargestellt, wie aus dem Hass der Nazis auf die Juden eine offene, flächendeckende, schichtenübergreifende Aggression gegen die "Volksfeinde" wurde. Immer wieder werden Aussagen von Historikerinnen und Historikern - Kim Wünschmann vom Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden oder Nicolas Patin von der Universität Bordeaux - eingestreut, um das Gezeigte und Gesehene einzuordnen. Marie-Pierre Camus und Guillaume Vincent geht es darum, das Vorher, das Mittendrin und das Nachher der Novemberpogrome auszuleuchten. Vom Einschlagen der Schaufenster bis zur Migration nach Palästina und China. Von der eingeschränkten Bereitschaft des Auslands zu Hilfe und Unterstützung bis hin zur Irrfahrt der "St. Louis" von Hamburg nach Kuba, dann Richtung USA und Kanada, bis die jüdischen Passagiere endlich in Antwerpen von Bord gehen konnten. Und dann holte der Krieg auch jene ein, die glaubten, durch die Flucht ins Ausland dem NS-Wahn entkommen zu sein. 1400 Synagogen brannten, 30.000 Juden wurden in die KZs Buchenwald, Dachau und Sachsenhausen deportiert, nachdem die Nationalsozialisten mit dem Attentat des jungen jüdischen Emigranten Herschel Grynszpan am 7. November 1938 auf den deutschen Botschaftsrat Ernst von Rath in Paris den Vorwand zum Pogrom gefunden hatten. Die Tage im November 1938 wurden zum unumkehrbaren Momentum in der Geschichte des NS-Staates: Was bislang Enteignung, "Arisierung", physische Gewalt war, wurde jetzt zur staatlich gelenkten Entmenschlichung. Der Weg zum Holocaust war geebnet. Was die aufwendige Dokumentation bemerkenswert macht, das sind die Blicke hinein in die jüdische Bevölkerung und in die "Volksgemeinschaft". Auf der einen Seite die fälschliche Annahme der im NS-Staat verbliebenen Juden, die Diskriminierung werde vorübergehen, die mehr oder weniger geordnete Emigration, schließlich die Panik bis hin zur Massenflucht. Auf der anderen Seite: Ungestört von Polizei und Behörden konnten die Nazi-Horden die Synagogen anstecken. Die Feuerwehr war nicht zu sehen, und wo sie kam, hielt sie sich zurück und verhinderte nur, dass das Feuer nicht auf andere Gebäude übergriff. Die Überreste aus den Synagogen wurden auf öffentlichen Plätzen verbrannt. An den Plünderungen der Geschäfte, Gotteshäuser und Wohnungen nahmen selbst Kinder teil. Schockierend zu sehen, wie die Deutschen sich die besten Zuschauerplätze sicherten, um in aller Ruhe das Niederbrennen der Synagogen zu verfolgen. Einige wenige zeigten Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Empathie. Aber für die Nazis war nach dem "Testlauf" an den Novembertagen klar: Die "Volksgemeinschaft" wird sich nicht gegen die Verfolgung und später die Vernichtung der Juden in Deutschland stellen. Dies und eben der Prolog der Stigmatisierung bis zum Epilog der Flucht in alle Welt machen den besonderen Wert der zweiteiligen Dokumentation aus. Der 9. November passierte nicht einfach so. Er war menschengemacht.