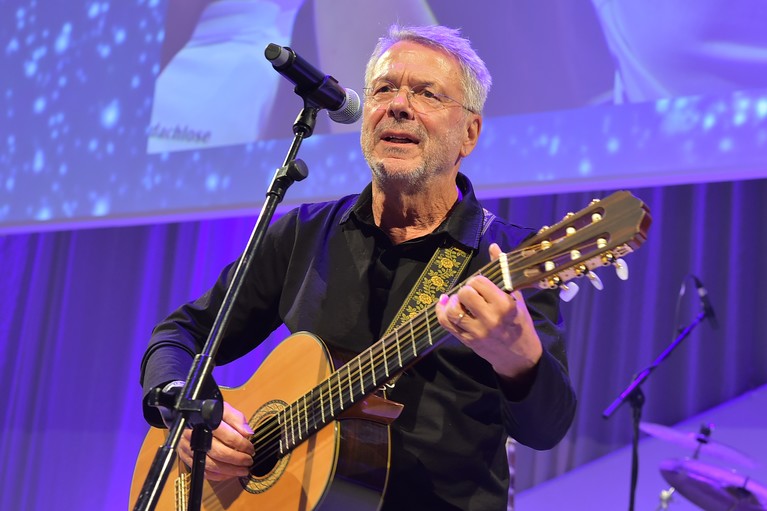

München (KNA) Als Reinhard Mey im Jahr 1974 mit "Über den Wolken" ein Loblied auf die grenzenlose Freiheit sang, konnte er noch nicht ahnen, wie erfolgreich der Song über die Jahrzehnte sein würde. Und er konnte auch nicht ahnen, dass der Text gut 50 Jahre später im Zentrum einer Gerichtsentscheidung steht würde, die die juristische Bewertung einer Technologie, die es damals noch gar nicht gab, auf links drehen würde. In der vergangenen Woche hat das Landgericht München eine wegweisende Entscheidung getroffen. Die US-Software-Firma Open AI verstößt demnach gegen das Urheberrecht, wenn es Liedtexte für die Entwicklung ihrer Produkte einsetzt, ohne den Künstlern dafür Lizenzgebühren zu zahlen. Geklagt hatte die Verwertungsgesellschaft Gema, unter anderem im Namen von Helene Fischer, Herbert Grönemeyer und eben Reinhard Mey. Texte all dieser Künstler hatte ChatGPT, eine Text-KI des US-Unternehmens Open AI, Wort für Wort an ihre Nutzer ausgegeben. Dahinter steckt ein technisches Prinzip, das immer wieder für juristischen Streit sorgt. Generative KI, also Anwendungen, die Texte, Bilder, Computercodes, Musik oder Videos nach den Wünschen der Nutzer erstellen können, brauchen für ihre Entwicklung riesige Datenmengen. Um ihre Anwendungen zu entwickeln, haben die KI-Unternehmen in der Vergangenheit auf bestehendes Material zurückgegriffen, darunter auch Songtexte. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch legal: Werke dürfen unter bestimmten Umständen als Trainingsmaterial für KI-Entwicklung herangezogen werden - auch ohne Einverständnis der Urheber. Nicht erlaubt ist aber eine "Memorisierung" der Trainingsdaten. Das bedeutet nichts anderes als ein Gebot der Vergesslichkeit: Die KI darf sich die Texte, mit denen sie trainiert wurde, nicht eins zu eins merken, geschweige denn, sie an Nutzer ausgeben. Doch genau das hat ChatGPT getan: Es müsse "davon ausgegangen werden, dass das Modell mit den echten Liedtexten trainiert wurde und dass diese Liedtexte und die Voraussetzungen für ihre erneute Generierung im Modell selbst enthalten waren", erklärt Christiane Wendehorst, Professorin für Zivilrecht an der Universität Wien. Das Gericht habe eine Urheberrechtsverletzung sowohl darin gesehen, dass das Modell die Liedtexte in irgendeiner Form enthielt, als auch darin, dass es sie auf die Aufforderung von Nutzern hin reproduzierte. Das bedeutet: Open AI verstößt gegen das Urheberrecht, obwohl es eine wortgetreue Ausgabe der Trainingsdaten inzwischen nach Möglichkeit verhindert. Experten zufolge ist es deshalb durchaus möglich, dass ChatGPT in Deutschland überhaupt nicht mehr legal betrieben werden kann, wenn sich der Konzern nicht mit den Künstlern oder der Verwertungsgesellschaft Gema auf Lizenzbedingungen einigt und sie am Gewinn von ChatGPT beteiligt. Es ist nicht das erste Mal, dass die Gema sich im Streit um neue Technologien als harter Verhandlungspartner erweist. Über Jahre hinweg waren Musikvideos auf der Plattform Youtube in Deutschland nicht verfügbar, weil die Gema sich mit dem US-Konzern nicht auf einen Lizenzvertrag einigen konnte. Sie wollte für die Künstler, die die Gema vertritt, mehr Geld aushandeln. Bei der KI hat das Ganze aber eine andere Dimension. Anders als bei Youtube, wo es lediglich um die Verbreitung menschlicher Werke ging, ist KI in der Lage, neue Musik, Texte oder Videos zu kreieren. Das bedeutet, dass sie in Konkurrenz zu jenen Künstlern tritt, von deren Material die KI gelernt hat. Experten gehen zwar davon aus, dass es beim Stand der jetzigen Technik weiterhin Menschen brauchen wird, um die KI-Software weiterzuentwickeln. Experimente zeigen beispielsweise, dass die Systeme nicht damit zurechtkommen, wenn in den Trainingsdaten Material enthalten ist, das seinerseits mithilfe von KI erstellt worden ist. Den urheberrechtlich größten Knackpunkt löst das aber nicht. Denn natürlich stellt sich die ganz grundsätzliche Frage, wie Künstler ihre Arbeit finanzieren sollen, wenn ihre Werke mit einer riesigen Menge an KI-generierter Musik um die Aufmerksamkeit des Publikums konkurrieren. Und sie gleichzeitig nicht einmal dafür bezahlt werden, wenn ihre Musik wiederum diese KI füttert. Beobachter vermuten, dass die Branche sich immer mehr mit an die KI angepassten Lizenzmodellen über Wasser halten wird. Derartige Modelle gibt es bereits; auch die Gema bietet eines an. Eine eindeutige Rechtssprechung, die KI-Unternehmen zu solchen Lizenzmodellen zwingt, wenn sie Daten zur Entwicklung verwenden wollen, gibt es aber bislang nicht. Erst vor wenigen Wochen hatte zum Beispiel ein britische Gericht im Streit zwischen dem Bild-KI-Anbieter Stability AI und dem Bild-Anbieter Getty Images im Sinne des KI-Unternehmens entschieden. Auch das Münchner Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Viele rechnen damit, dass Open AI in Berufung gehen wird und der Fall letztlich beim Europäischen Gerichtshof landet, da Urheberrecht EU-Sache ist. Als sicher gilt, dass es auch auf EU-Ebene vor allem ums Geld gehen wird. Die grundsätzlich auch bestehende Möglichkeiten von Künstlern, der Verwendung ihrer Werke für die KI-Entwicklung aus Prinzip zu widersprechen, wird dagegen immer seltener diskutiert.